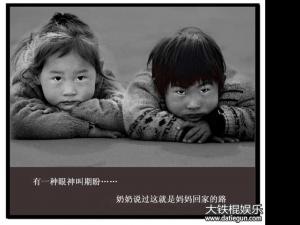

《2016年留守儿童调查报告,留守儿童问题(二)》是由大铁棍娱乐网(www.datiegun.com)编辑为你整理收集在【新闻热点】栏目,于2016-09-22 15:58:57整理发布,希望对你有所帮助,可及时向我们反馈。

发达国家如何保护家庭?

在西方等发达国家,对贫弱的救助主要由家庭、政府和社会三方来承担。在儿童的身心成长方面,家庭无疑承担着最为关键和不可替代的职责。对于那些因家庭问题而得不到妥善照顾的儿童,政府和社会分别承担了很大责任。西方政府的责任承担主要表现在相关救助制度的确立和以法的方式对执行的监管方面,这点与毕节事件上地方政府所表现的动员式监控有着本质的区别。比如对于单亲家庭小孩实施特别救助政策,对于婚姻破裂家庭的儿童,法律明确规定离异双方对小孩的经济抚养责任以及定期探访责任,对于未能在经济和亲情方面尽责的父母依法追究其责任。

对于由于身心原因不能对子女承担抚养责任的父母剥夺其抚养权,小孩将移交给相关设施监护。也就是说,从功能上,政府的职责主要体现在立法和监督方面,尽管也存在政府设立的儿童救助机构,而在实际的操作层面则由包括NGO以及宗教组织的社会来承担。在很多方面,政府和社会组织之间存在着一种“劳动分工”,各自承担着维护家庭和社会的责任。从政府角度来说,凡是社会能够做的,就让社会来做。

从历史发展来看,与政府相比,社会特别是宗教组织承担救助职能的历史更长更久远。西方的社会救助职能起源于基督教。在基督教文化里,平等和博爱是其价值核心。在上帝的王国里,每个人都是上帝的儿女,享受上帝平等的爱,而相互的扶持帮助也是敬爱上帝的表现。在欧洲历史上,基督教会一直承担着社会救助功能。

各种教会学校和教会设施便是具体体现。这种由宗教组织承担的社会救助功能延续至今。不仅如此,基督教文化和价值观也发展和培育出了各种以人道主义为宗旨的社会组织。所以在西方发达国家,在社会救助方面,NGO发挥着很重要的作用。应当清楚地看到,无论是政府还是社会组织,第一要务是拯救家庭,其次是在家庭失败之后来承担照看和培养儿童的功能和责任。

在此还值得一提的是,基督教文化也重视家庭价值观。当然,基督教文化里的家庭概念的核心是夫妻,继而为子女,这点与重视血统和宗族的传统中国的几代同堂再由血缘扩展至亲戚的家庭概念有很大的区别。在这种相异的文化背景之下,西方社会的迁移多以家庭为单位,而传统中国社会,正如王赓武先生在其华人华侨研究中所提到的,是以男性单个的外出谋生为普遍。

中国家殇的发生和演进

如果以家庭、国家和社会在家庭救助体系中所承担的责任来看,中国与西方由于历史文化以及制度的发展轨迹不同,三者所扮演的角色也有很大的不同。在传统中国,国家也就是王权以及地方政府在家庭救助体系中几乎不承担责任,而所谓的社会则是由若干个以血缘建构的宗族所构成。也就是说在传统中国,社会的家庭救助功能由宗族来体现,而家庭则是庞大宗族链上的一个分子。

由于受交通所限,在传统中国人们产生互动的社会通常以地域比如自然村为单位运作。尽管也存在人口流动,比如说由于灾荒战乱等因素而被迫迁移,或者由于某一区域人口增长过度造成土地不足而不得不外迁,比如客家人等,在通常情况下,传统中国(这里仅限于汉民族)是一个相对固定的社会。在这种社会里人口的增减通常通过出生和死亡来实现,外来人口很少,如果有的话通常是以婚嫁等其他联亲方式产生。